Aktuelle Pressemeldungen

Aktuelle Pressemeldungen von und über die Institute der Elektrotechnik: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Neue Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung ROCINI

Universität Rostock etabliert interdisziplinäres Zentrum für Implantatforschung

Mai 2025: Die Universität Rostock stärkt ihre interdisziplinäre Implantatforschung: Der 2019 als virtuelles Zentrum gegründete Forschungsverbund ROCINI ist nun eine Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung der Universität Rostock. ROCINI steht für „Rostocker Zentrum für interdisziplinäre Implantatforschung“. Wie der Sprecher von ROCINI, Prof. Dr.-Ing. Christian Haubelt vom Institut für Angewandte Mikroelektronik und Datentechnik, am Mittwoch bei der Auftaktveranstaltung sagte, besteht der Verbund aktuell aus 36 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Rostock und der Universitätsmedizin Rostock.

Die vollständige Pressmitteilung finden Sie hier.

Kontakt: www.rocini.uni-rostock.de

Frühzeitige Erkennung gelockerter Hüftimplantate mithilfe Künstlicher Intelligenz

Die Rolle der künstlichen Intelligenz (KI) in der Wissenschaft wird immer wichtiger. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kann sie wirkungsvoll dabei unterstützen, komplexe Zusammenhänge zu erkennen, die mit traditionellen Methoden schwer festzustellen sind. Der Aufwand für das Training von KI-Systemen ist derzeit nach wie vor groß.

April 2025: Im Jahr 2023 wurden in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamts knapp 274.000 Hüftendoprothesen implantiert. Für die meisten Patientinnen und Patienten bedeutet diese Operation einen enormen Zugewinn an Lebensqualität, da sie wieder schmerzfreie Bewegungen ermöglicht. Allerdings währt die wiedergewonnene Lebensqualität bei einigen Betroffenen nicht dauerhaft: Das Implantat kann sich lockern und sogenannte Revisionen notwendig machen, d.h. die Entfernung der alten und die Implantation einer neuen Endoprothese. Der dauerhafte Halt von Hüftendoprothesen gehört daher zu den großen Herausforderungen in der klinischen Praxis.

Der Sonderforschungsbereich (SFB) 1270 „ELektrisch Aktive ImplaNtatE – ELAINE“ an der Universität Rostock widmet sich unter anderem diesem Problem. So wollen Forscherinnen und Forscher aus den Bereichen Physik, Biologie, Werkstoffwissenschaften, Elektrotechnik und der Medizin das Wachstum von knochenbildenden Zellen rund um die Endoprothese mit Hilfe von elektrisch aktiven Implantaten fördern und so den Halt der Prothesen im Knochen verbessern.

Prof. Dr.-Ing. Sascha Spors vom Lehrstuhl Signaltheorie und Digitale Signalverarbeitung der Universität Rostock hat sich mit seinem Team darüber hinaus auf den Weg gemacht, mit Hilfe von KI dem Phänomen der frühzeitigen Implantatlockerung auf die Spur zu kommen. „Zusätzlich zur Lockerungsdiagnostik wollen wir die Gesundheit des Knochens um das Implantat herum bestimmen.“

Bei der Beobachtung von möglichen Lockerungen spielt ein in einem Hohlraum der Endoprothese angebrachtes Kügelchen eine entscheidende Rolle. „Wenn das Implantat fest im Knochen verankert ist und das Kügelchen von außen in Bewegung gebracht wird, stößt es an die metallische Innenwand.“ Dieses Anschlagen erzeugt Vibrationen im Implantat und Gewebe und diese können gemessen werden.

Der Fokus liegt nun auf der Mustererkennung dieser Signale. „Es werden etwa 100.000 Datensätze benötigt, um der KI beizubringen, wie die Vibrationen in einem nicht gelockerten Zustand aussehen“, so Spors weiter. „Alles, was anders aussieht bzw. klingt, deutet auf Lockerungen hin“, schildert er die Vorgehensweise. Die Frage für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist nun, wie sich das „Anders klingen“ in einem allgemeingültigen Algorithmus abbilden lässt. Es gehe also darum, ein Muster bei den Signalen zu erkennen.

Die Ursprungsidee sei gewesen, einen Beschleunigungssensor zur Messung der Vibrationen von außen auf die Haut zu bringen und dann mit einem Magneten die Kugel im Innern des Implantats zum Schwingen anzuregen. Durch diese Schwingungen sollten Vibrationen im Gewebe erzeugt werden, die auf Veränderungen im Implantatumfeld hinweisen. Allerdings können solche Messungen durch Veränderungen des Körpergewichts, wie Gewichtszunahme oder -abnahme, beeinflusst werden.

Um diese potenziellen Störungen zu minimieren, verfolgen die Forscherinnen und Forscher nun einen weiterentwickelten Ansatz: Sie versuchen, die Beschleunigungssensoren direkt auf der Endoprothese zu integrieren. „So würden Messstörungen umgangen, die im Laufe der Zeit beispielsweise durch Änderungen des Körpergewichts entstehen können“, sagte Spors. Damit hätte das elektrisch aktive Implantat noch eine zusätzliche Funktion: Neben der gezielten Abgabe von Strom zur Anregung von Zellen werde die Überwachung des Einheilungsprozesses des Implantats möglich.

Das Verfahren, das dabei angewendet wird, nennt sich Elektroimpedanztomographie. Diese Messmethode ermöglicht die grafische Darstellung von Änderungen der elektrischen Impedanz in Geweben. „Verschiedene Gewebe und Knochen weisen unterschiedliche Impedanzen auf“, erklärt Spors. Mit dieser Methode könnten in Kombination mit der KI Abweichungen von der Norm gut bestimmt werden. Spors betont jedoch, dass sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf dem Gebiet der Grundlagenforschung bewegen. Viele grundlegende Zusammenhänge müssten noch im Detail erforscht werden.

Hintergrund Sonderforschungsbereich 1270 ELAINE

Am 2017 gestarteten Sonderforschungsbereich 1270 ELAINE, der sich aktuell in der zweiten Förderperiode befindet, sind neben der Universität und der Universitätsmedizin Rostock die Universitäten Greifswald, Leipzig, Mainz und Erlangen sowie die Hochschule Wismar beteiligt. Ein Team aus mehr als 80 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verschiedener Fakultäten arbeitet am Einsatz von elektrisch aktiven Implantaten. Diese Implantate sollen unter anderem bei der Regeneration von Knochen- und Knorpelgewebe eingesetzt werden und Zellen zum Wachstum und zur Differenzierung anregen. Im SFB 1270 ELAINE wird zudem die Tiefe Hirnstimulation zur Therapie etwa der Parkinson-Erkrankung oder Dystonie erforscht.

Der SFB gilt als eines der Leuchtturmprojekte in der Wissenschaftslandschaft von Mecklenburg-Vorpommern. Die Forschungen laufen nach Angaben der Sprecherin von ELAINE, der Elektrotechnikerin Prof. Dr. Ursula van Rienen, sehr erfolgreich. Die Förderung seitens der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) beträgt in der ersten und zweiten Förderperiode rund 24,1 Millionen Euro inklusive der Programmpauschale. Im Jahr 2026 soll die dritte und damit letzte Förderperiode beginnen.

(https://www.elaine.uni-rostock.de)

Kontakt:

Dr. Paula Friedrichs

Gesamtkoordination SFB 1270 „ELAINE“

Universität Rostock

Institut für Allgemeine Elektrotechnik

Tel.: +49 381 498-7082

E-Mail: paula.friedrichs2@uni-rostock.de

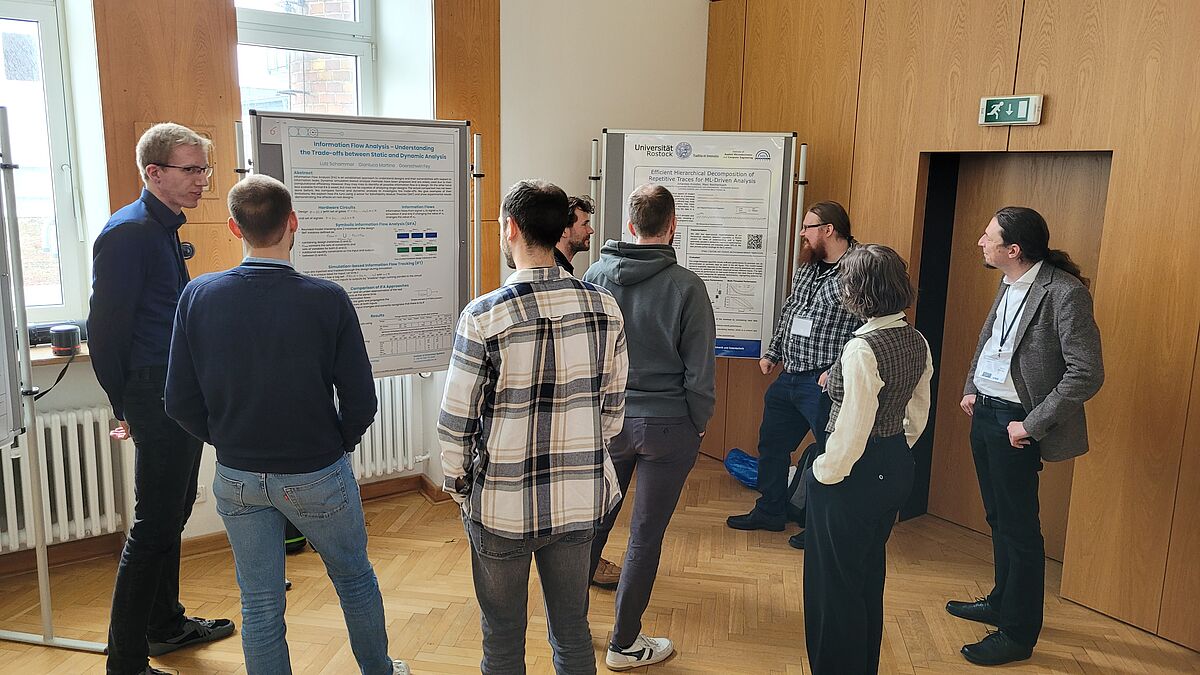

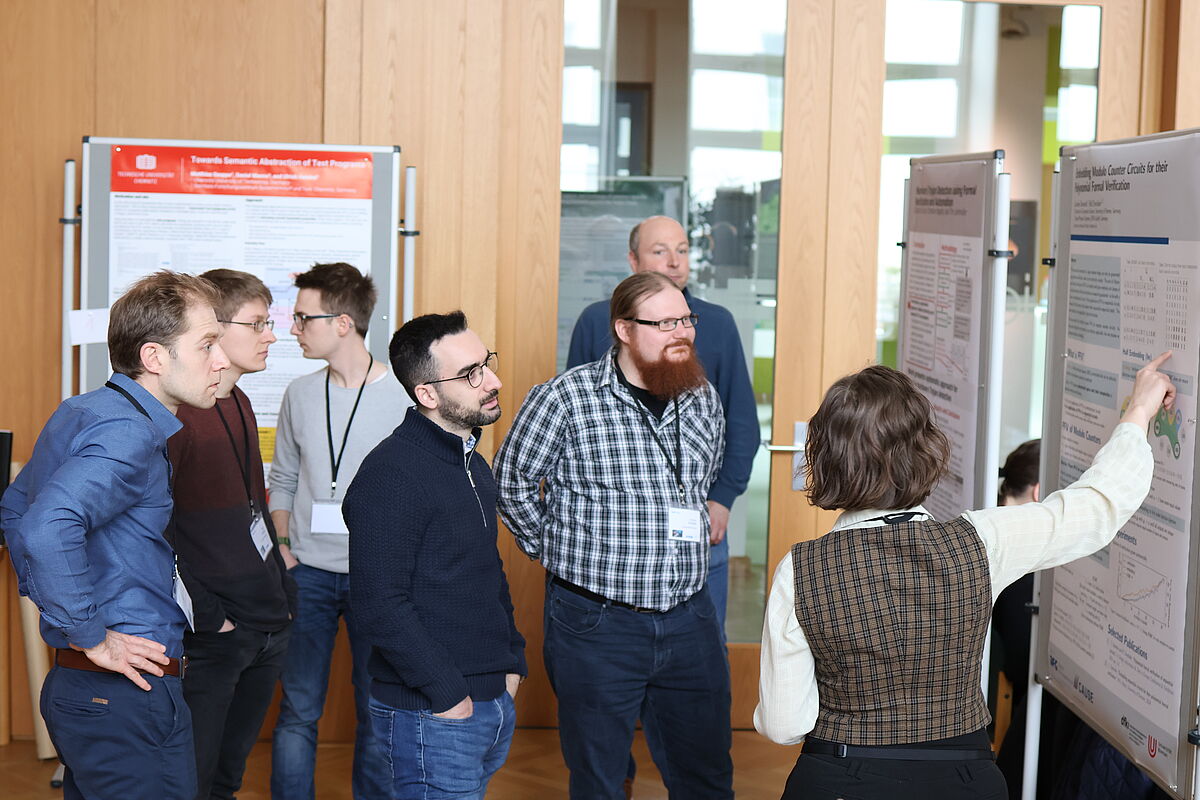

28. MBMV-Workshop am IOW in Rostock Warnemünde

März 2025: Der 28. Workshop Methoden und Beschreibungssprachen zur Modellierung und Verifikation von Schaltungen und Systemen (MBMV 2025) wurde in diesem Jahr vom Institut für Angewandte Mikroelektronik und Datentechnik der Universität Rostock ausgerichtet.

Die Veranstaltung fand am 11. und 12. März 2025 im Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) statt und bot ein vielseitiges Programm rund um aktuelle Entwicklungen beim Schaltungs- und Systementwurf und der Verifikation.

Mit zahlreichen Fachvorträgen, Tool-Demos und Postern bot die Veranstaltung ein breites Spektrum an wissenschaftlichen Beiträgen. Insgesamt nutzen 40 Fachleute aus Wissenschaft und Industrie das Forum für den fachlichen Austausch über neue Trends, aktuelle Forschungsergebnisse und innovative Konzepte.

Ein besonderes Highlight war die eingeladene Keynote von Herrn Dr. Ralf Prien zum Thema "Unterwassersensorik in der Ostsee", die auf großes Interesse stieß und spannende Einblicke in aktuelle Forschungsarbeiten am IOW bot.

Die Veranstalter danken dem VDE - Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V., dem Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde sowie der Fakultät für Informatik und Elektrotechnik der Universität Rostock für deren Unterstützung bei der Durchführung der Tagung.

Der MBMV 2026 wird voraussichtlich am 17. und 18. März in Würzburg stattfinden.

Studierende erkunden elektrischen Antrieb auf historischem Eisbrecher

Februar 2025: Im Rahmen der Lehrveranstaltung „Einführung in die Elektrotechnik“ besuchten Studierende der Maschinenbau-, Umwelttechnik- und Mechatronik-Studiengänge am 14. Februar 2025 den historischen Eisbrecher Stephan Jantzen im Stadthafen Rostock. Das mit elektrischen Antriebsmaschinen ausgestattete Schiff bot den Teilnehmenden eine praxisnahe Vertiefung der Vorlesungsinhalte und wertvolle Einblicke in die Funktion und Geschichte elektrischer Antriebssysteme auf Schiffen.

„Trotz des Alters der Technik ermöglichen die gut erhaltenen Motoren eine anschauliche Demonstration der zuvor vermittelten Lehrinhalte“, erklärt Dr. Jan Fuhrmann, Dozent der Lehrveranstaltung. Wichtige Komponenten sind deutlich sichtbar und vermitteln den Studierenden ein realistisches Verständnis von Größe und Aufbau elektrischer Antriebe. Durch die Möglichkeit, die Bauteile aus nächster Nähe zu betrachten, konnten die Studierenden ihr theoretisches Wissen direkt mit praktischen Beispielen verknüpfen.

Ein besonderes Augenmerk galt der Energieversorgung des Eisbrechers: Die erforderlichen Megawatt-Leistungen werden über leistungsstarke Generatoren erzeugt, die die elektrischen Antriebsmaschinen mit Energie versorgen. Im Gegensatz zu modernen, computergesteuerten Systemen erfolgt die Regelung der Motoren hier noch über komplexe elektro-mechanische Stellsysteme, die ein hohes Maß an technischem Verständnis und manueller Steuerung erfordern. Diese Aspekte machten den Besuch besonders lehrreich, da die Studierenden die Unterschiede zwischen historischen und modernen Antriebssystemen unmittelbar nachvollziehen konnten.

Dr. Fuhrmann würdigte den ehrenamtlichen Verein „Technische Flotte Rostock e.V.“, der sich mit großem Engagement für den Erhalt des Eisbrechers und das maritime Erbe an der Warnow einsetzt. „Hier kann anschaulicher Unterricht stattfinden, der zukünftigen Ingenieurinnen und Ingenieuren zeigt, wie Schiffe gebaut wurden und wie die verschiedenen Systeme an Bord zusammenarbeiten“, betont Dr. Fuhrmann.

Exkursionen wie diese fördern nicht nur ein fundiertes Verständnis technischer Systeme, sondern auch das Bewusstsein für die Erhaltung historischer Ingenieurskunst.

Kontakt:

Dr.-Ing. Jan Fuhrmann

Universität Rostock

Fakultät für Informatik und Elektrotechnik

Tel.: +49 381 498-7131

E-Mail: jan.fuhrmann@uni-rostock.de

Presse-Archiv

Pressemeldungen im PDF-Format:

- 2016-Presse-Elektrotechnikinstitute-Universitaet-Rostock.pdf

- 2015-Presse-Elektrotechnikinstitute-Universitaet-Rostock.pdf

- 2014-Presse-Elektrotechnikinstitute-Universitaet-Rostock.pdf

- 2013-Presse-Elektrotechnikinstitute-Universitaet-Rostock.pdf

- 2012-Presse-Elektrotechnikinstitute-Universitaet_Rostock.pdf